皮格马利翁效应的起源

皮格马利翁效应的名字源于古希腊神话。传说塞浦路斯国王皮格马利翁,同时也是一位技艺精湛的雕刻家 。他对凡间女子毫无兴趣,便决定终身不娶。一次,他用象牙精心雕刻了一座美若天仙的少女雕像。在创作过程中,他投入了所有的精力、热情与爱恋,完成之后,更是将雕像视为自己的妻子,为她取名加拉泰亚,对她百般呵护、精心装扮,还向神祈求能让她成为自己真正的妻子。

或许是他的深情与执着打动了爱神阿芙洛狄忒,爱神赐予了雕像生命,最终皮格马利翁与由雕像变成的少女结为夫妻,过上了幸福的生活。这个故事展现了强烈的期望带来的神奇力量,后人便把由期望而产生实际效果的现象称为皮格马利翁效应 。

皮格马利翁效应的科学定义

在心理学领域,皮格马利翁效应有着严谨的定义:它指的是人们基于对某种情境的知觉而形成的期望或预言,会促使该情境产生适应这一期望或预言的效应 。这意味着,当我们对某个人或事物抱有特定的期待时,这种期待并非仅仅停留在心理层面,而是会通过各种方式影响我们的行为和态度,进而使得被期待的对象朝着我们期望的方向发展。这种效应揭示了人的情感和观念会在不知不觉中受到他人下意识的影响,人们常常会不自觉地接受自己喜欢、钦佩、信任和崇拜的人的影响和暗示 。例如,在教育场景中,教师若认为某个学生极具潜力,对其抱有较高期望,便会在日常教学中给予这个学生更多关注、鼓励以及表现机会,而学生感受到这种期待后,就会更积极主动地学习,最终学习成绩和行为表现都会符合教师的期望 。

罗森塔尔实验:验证皮格马利翁效应

皮格马利翁效应虽然源于神话故事,但它在现实生活中的存在得到了科学实验的有力验证,其中最著名的当属美国心理学家罗森塔尔和 L. 雅各布森于 1968 年进行的一系列实验 。

他们的第一个实验对象是一群小白鼠。罗森塔尔将这些小白鼠随机分成两组,并分别交给两个不同的实验小组 。他告诉 A 组的组员,他们所负责训练的小白鼠是经过精心挑选的,智商非常高,肯定能成功学会走迷宫;而对 B 组组员则说,他们的小白鼠智商不太高,尽力训练即可。实际上,这些小白鼠在初始状态下并无差异。然而,实验结果却令人惊讶:被认为 “聪明” 的那组小白鼠,在学习走迷宫时表现得更为出色,它们更快地找到了出口,而被贴上 “不聪明” 标签的那组小白鼠则表现欠佳 。罗森塔尔推测,这可能是因为 A 组实验人员在训练过程中,由于相信小白鼠智商高,便给予了更多耐心、鼓励与积极的训练方式;而 B 组实验人员因觉得小白鼠智商普通,在训练时可能缺乏热情和耐心,这种不同的态度和行为最终导致了小白鼠表现的差异 。

为了进一步探究皮格马利翁效应在人类身上的表现,罗森塔尔和雅各布森又来到一所小学开展实验 。他们从一至六年级各选了 3 个班,对这 18 个班的学生进行了一场所谓的 “未来发展趋势测验” 。测验结束后,罗森塔尔以赞许的口吻向校长和相关老师提供了一份 “最有发展前途者” 的名单,并特别叮嘱要严格保密,以免影响实验结果的准确性 。事实上,这份名单上的学生是完全随机挑选出来的,与他们的真实能力和潜力并无关联 。

8 个月后,罗森塔尔和助手们再次来到这所学校,对这 18 个班级的学生进行复试 。结果出现了令人难以置信的奇迹:凡是在名单上的学生,不仅学习成绩有了显著进步,性格也变得更加活泼开朗,自信心增强,求知欲旺盛,在社交方面也更乐于与他人打交道 。造成这一结果的原因在于,老师们收到名单后,在潜意识里对名单上的学生抱有更高期望,在日常教学中,会不自觉地通过更加积极的态度、温和的表情、更多的关注与鼓励,以及给予更多回答问题、参与课堂活动的机会等方式,将这种期待传递给学生 。而学生感受到老师的积极期待后,便会增强自我认同感和自信心,进而以更加积极主动的态度投入学习,努力达到老师的期望,最终在各方面都取得了明显的进步 。

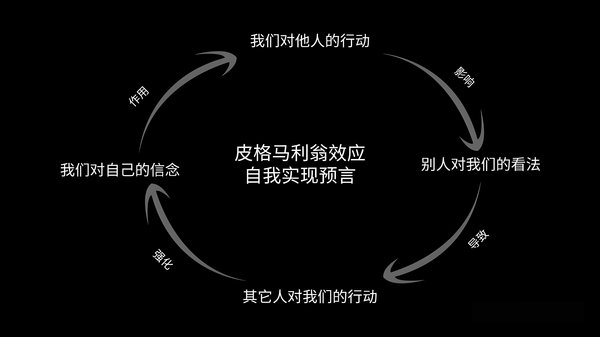

皮格马利翁效应的作用机制

皮格马利翁效应的作用机制主要通过暗示、信任和赞美来实现 。当我们对他人抱有积极的期望时,这种期望会以各种暗示的方式传递给对方 。比如,一个眼神、一个微笑、一句鼓励的话语,都可能成为传递期待的信号 。在教学中,老师若对某个学生寄予厚望,可能会在课堂上给予他更多关注的眼神,当学生回答问题时,老师专注的倾听和点头鼓励,就是一种积极的暗示 。这种暗示会让学生下意识地认为老师对自己有信心,从而受到鼓舞 。

信任在皮格马利翁效应中也扮演着关键角色 。当他人对我们表示信任时,我们会感受到被认可和尊重,这种信任就像一股强大的力量,促使我们努力去达到对方的期望 。在工作场景中,如果领导信任下属,将重要的项目交给他负责,下属会因为这份信任而倍感责任重大,从而激发内在动力,全力以赴地去完成任务 。他会相信自己有能力做好,也不想辜负领导的信任,这种信念会支撑他克服困难,努力达成目标 。

赞美则是皮格马利翁效应的催化剂 。每个人都渴望得到他人的赞美和肯定,赞美能够满足我们的自尊心和成就感,增强自我价值感 。当我们得到赞美时,会认为自己的努力和付出得到了认可,进而更有动力去保持优秀的表现 。比如,孩子在考试中取得进步,父母给予真诚的赞美:“你这次进步很大,看得出来你付出了很多努力,真为你骄傲 。” 孩子听到这样的赞美,会更加自信,也会更有动力在学习上继续努力,以获得更多的赞美和认可 。

从心理学角度深入剖析,皮格马利翁效应会对个人的自信心、动力和自我认知产生深远影响 。自信心是一个人成功的重要基石,当他人给予积极期望和正面反馈时,我们会逐渐相信自己的能力,自信心也会随之增强 。动力则是推动我们前进的引擎,为了不辜负他人的期望,我们会主动设定目标,并为实现这些目标付出努力 。同时,外界的期望和评价还会影响我们对自己的认知,积极的期望会让我们形成积极的自我认知,认为自己是有价值、有能力的,从而在行为和态度上表现得更加积极主动 。

生活中的皮格马利翁效应

皮格马利翁效应在生活的各个领域都有着广泛而深刻的体现,无论是教育、职场还是家庭,它都如同一双无形的手,悄然影响着人们的行为和发展轨迹。

在教育领域,皮格马利翁效应的作用尤为显著。除了罗森塔尔的实验外,在日常的教学活动中,也不难发现这样的例子。比如,一位老师认为某个学生具有绘画天赋,对他寄予厚望 。老师不仅在课堂上给予这个学生更多展示作品的机会,课后还经常对他的画作进行细致点评,鼓励他参加各种绘画比赛 。在老师的积极期望下,这个学生对绘画的热情愈发高涨,投入了更多时间和精力去练习,绘画技巧也日益精湛,最终在绘画方面取得了优异的成绩 。相反,如果老师对学生持有消极期望,总是批评指责,认为学生毫无天赋,那么学生很可能会逐渐失去对绘画的兴趣和信心,放弃努力 。

在职场中,皮格马利翁效应同样发挥着重要作用 。以员工小王为例,他初入公司时,工作表现并不出众,但上司老张坚信他潜力巨大,经常给予他鼓励和指导 。每当小王完成一项任务,老张都会及时肯定他的努力和成果,在分配重要项目时,也会优先考虑小王 。在老张的信任和期待下,小王的工作积极性被充分激发,他主动学习新知识、提升技能,努力完成每一项任务,最终成为了公司的业务骨干 。然而,若是上司对员工总是持怀疑态度,不断挑刺、贬低,员工就会感到沮丧和压抑,工作效率和质量也会受到负面影响 。就像小李,他的上司总是对他的工作百般挑剔,从不给予认可,小李渐渐对工作失去热情,工作成果也越来越差 。

在家庭中,父母的期望对孩子的成长有着深远影响 。父母如果相信孩子能够在学业上取得好成绩,平时就会注重营造良好的学习氛围,关心孩子的学习进展,及时给予鼓励和支持 。孩子感受到父母的信任和期望后,会更有动力去努力学习 。比如,小明的父母一直鼓励他在数学学科上挑战难题,相信他有解决复杂问题的能力 。在父母的鼓励下,小明对数学充满兴趣,主动钻研难题,最终在数学竞赛中获得了优异的成绩 。反之,如果父母总是对孩子说 “你不行”“你真笨”,孩子就容易产生自卑心理,对自己失去信心,甚至自暴自弃 。例如,小红的父母经常因为她的考试成绩不理想而责骂她,渐渐地,小红对学习失去了信心,成绩也越来越差 。

如何运用皮格马利翁效应

皮格马利翁效应作为一种强大的心理现象,为我们在生活、工作和学习等多方面提供了积极有效的指导。在教育、管理和人际交往等领域,巧妙运用这一效应,能够极大地激发他人的潜能,促进良好关系的建立和发展。

在教育场景中,教师起着至关重要的作用,是运用皮格马利翁效应的关键人物。教师应善于发现每个学生的独特之处,挖掘他们的闪光点,并给予真诚的赞美和鼓励 。例如,当学生在课堂上回答出一个有难度的问题时,教师可以真诚地说:“你的思维非常独特,这个回答让老师眼前一亮,继续保持这样的思考,你一定会在学习上取得更大的进步 。” 这样具体而真诚的赞美,能够让学生感受到自己的努力和才华得到了认可,从而增强自信心和学习动力 。同时,教师还可以根据学生的实际情况,为他们设定个性化的目标和期望 。对于学习成绩较好的学生,可以鼓励他们挑战更高难度的任务,参加学科竞赛等;对于学习基础较薄弱的学生,则可以设定一些小目标,如每天按时完成作业、提高课堂参与度等,当学生达到这些目标时,及时给予肯定和奖励 。通过这种方式,让每个学生都能在自己的节奏中感受到进步和成长,朝着教师期望的方向发展 。

在管理领域,皮格马利翁效应同样具有显著的应用价值 。管理者要充分信任员工,给予他们足够的自主权和发挥空间 。比如,在分配项目时,管理者可以对员工说:“我相信你有能力独立完成这个项目,你可以按照自己的想法去做,有任何问题随时沟通 。” 这种信任会让员工感受到被尊重和重视,从而激发他们的责任感和工作积极性 。此外,管理者还可以通过定期的反馈和激励机制,强化对员工的积极期望 。每周或每月进行一次工作回顾,对员工的优秀表现给予公开表扬,对存在的问题提出建设性的意见和建议 。同时,设立明确的奖励制度,当员工达到或超过预期目标时,给予相应的物质奖励和精神奖励,如奖金、晋升机会、荣誉证书等,让员工切实感受到自己的努力得到了回报,进而更加努力地工作,为实现组织目标贡献力量 。

在人际交往中,皮格马利翁效应也能帮助我们建立更加和谐、亲密的关系 。无论是与家人、朋友还是同事相处,我们都应该多给予对方赞美和鼓励 。在家庭中,夫妻之间可以经常表达对对方的欣赏和感激之情 。比如,丈夫可以对妻子说:“你把家里打理得井井有条,让我每天回到家都能感受到温暖和舒适,辛苦你了 。” 妻子则可以对丈夫说:“你工作那么努力,为了这个家付出了很多,我真的很佩服你 。” 这样的赞美能够增进夫妻之间的感情,让家庭氛围更加融洽 。在与朋友相处时,当朋友取得成就或做出努力时,及时送上赞美和祝福 。比如,朋友参加比赛获得奖项,我们可以说:“你太棒了!为了这次比赛你付出了很多努力,这份荣誉是你应得的 。” 在工作中,同事之间也可以相互鼓励和支持 。当同事完成一项重要任务时,给予真诚的赞美:“你这次的工作完成得非常出色,很多细节都处理得恰到好处,向你学习 。” 通过这些积极的互动,不仅能够让对方感到开心和满足,也能让我们收获更多的友谊和良好的人际关系 。

皮格马利翁效应的局限性和注意事项

尽管皮格马利翁效应在诸多领域展现出强大的积极作用,但它并非毫无瑕疵,也存在一定的局限性,在运用过程中需要我们格外注意。

过度期望可能会给被期望者带来沉重的压力 。以学生小张为例,父母对他寄予了极高的期望,要求他每次考试都必须名列前茅,在各种竞赛中获奖 。为了满足父母的期望,小张每天除了完成学校的课程和作业,还要参加大量的课外辅导班和培训,几乎没有休息和娱乐的时间 。长期处于这种高压状态下,小张开始出现焦虑、失眠等症状,学习成绩不仅没有提高,反而逐渐下滑,对学习也产生了厌恶情绪 。这表明,当期望超出了个人的承受能力和实际情况时,原本积极的激励可能会转化为沉重的负担,阻碍个人的发展 。

期望必须基于客观实际 。在工作中,如果管理者不考虑员工的实际能力和工作任务的难度,盲目设定过高的目标和期望,员工即使付出巨大努力也难以达到,这会让员工感到挫败,降低工作积极性 。例如,小李是一名新入职的员工,业务还不够熟练,而领导却要求他在短时间内完成一个难度较大的项目,且要达到行业顶尖水平 。小李在努力尝试后仍无法完成任务,领导的批评和指责让他对自己的能力产生怀疑,工作热情也大幅下降 。因此,在运用皮格马利翁效应时,我们要充分了解对方的实际情况,设定合理的期望,这样才能发挥其积极作用 。

我们还要警惕因个人偏见导致不公正的期望 。在教育中,有些教师可能会因为学生的家庭背景、外貌、性格等因素对学生产生偏见,从而给予不同的期望 。比如,老师可能会认为家庭条件好的学生更聪明、更有潜力,给予他们更多关注和机会;而对家庭条件较差的学生则期望较低,关注较少 。这种不公正的期望会影响学生的发展,使教育失去公平性 。在企业中,管理者也可能会因为个人喜好或刻板印象,对某些员工寄予过高期望,而对另一些员工期望过低,这不仅会打击员工的积极性,还可能导致团队内部的矛盾和不和谐 。所以,在运用皮格马利翁效应时,我们要克服个人偏见,以客观、公正的态度对待每一个人,给予他们平等的期望和机会 。

总结皮格马利翁效应的价值

皮格马利翁效应揭示了期望的强大力量,它如同一座灯塔,照亮我们成长与发展的道路 。从起源的神话故事到科学的实验验证,从作用机制的深入剖析到在生活各领域的广泛应用,我们清晰地看到,积极的期望能够激发个人潜能,促进人际关系的和谐发展 。在教育中,它是点燃学生求知热情的火种;在职场里,它是推动员工进步的引擎;在家庭中,它是维系亲情、促进成员成长的纽带 。然而,我们也不能忽视其局限性,只有合理运用,基于客观实际,避免过度期望和个人偏见,才能让皮格马利翁效应发挥出最大的积极作用 。让我们在生活中积极运用皮格马利翁效应,用积极的期望去拥抱他人和自己,共同创造更加美好的未来 。