一、政策背景

在当前教育环境下,学生学业压力繁重,体育锻炼时间被大幅压缩,青少年体质健康问题愈发凸显,近视率、肥胖率呈上升趋势。与此同时,国家大力推行素质教育,强调学生德智体美劳全面发展,在此背景下,武汉积极响应国家号召,出台大课间延长至40分钟的政策,旨在改善学生健康状况,推动教育均衡发展。

二、政策目的

增强学生体质:充足的体育锻炼时间能让学生参与更多样的运动项目,如跑步、跳绳、球类运动等,从而有效提升学生的身体素质,增强免疫力,预防和减少疾病发生。

缓解学习压力:长时间的学习易使学生产生疲劳和焦虑情绪。延长的大课间为学生提供了放松身心的机会,让他们在运动中释放压力,以更好的状态投入后续学习。

培养运动习惯:稳定且较长的大课间时间,有利于学校组织各类体育活动,帮助学生发现自己的兴趣所在,逐渐养成长期坚持运动的习惯,为未来的健康生活奠定基础。

促进全面发展:大课间活动不仅局限于体育锻炼,还可以融入艺术、科技等社团活动,丰富学生的课余生活,培养团队协作能力、创新思维等综合素质。

三、具体实施案例

武汉市武钢实验学校:为落实政策要求,学校将每节课由45分钟调整为40分钟,上午大课间时间增加10分钟,下午增设30-45分钟的大课间。学校因地制宜,购买12个可移动式羽毛球网,设置在体育运动区、主次干道、宿舍楼门口,方便学生利用大课间进行运动。大课间安排有跑操、广播操、跳长绳等集体活动,剩余时间学生可自由选择运动项目,如打篮球、打乒乓球等。有学生反馈,中午运动半小时后,下午上课更精神,学习效率也提高了。

青山钢都小学:大课间从原来的30分钟延长到40分钟,同时保证每天一节体育课,确保学生每天有2小时以上的体育活动时间。校长表示,延长的大课间让学生有更充裕的锻炼机会。

红领巾学校尚美校区:大课间延长至40分钟,并将晨练升级为跑步、跳绳、拉伸等多种形式,保障学生在校除体育课外有约150分钟的运动时间,丰富了学生的锻炼内容。

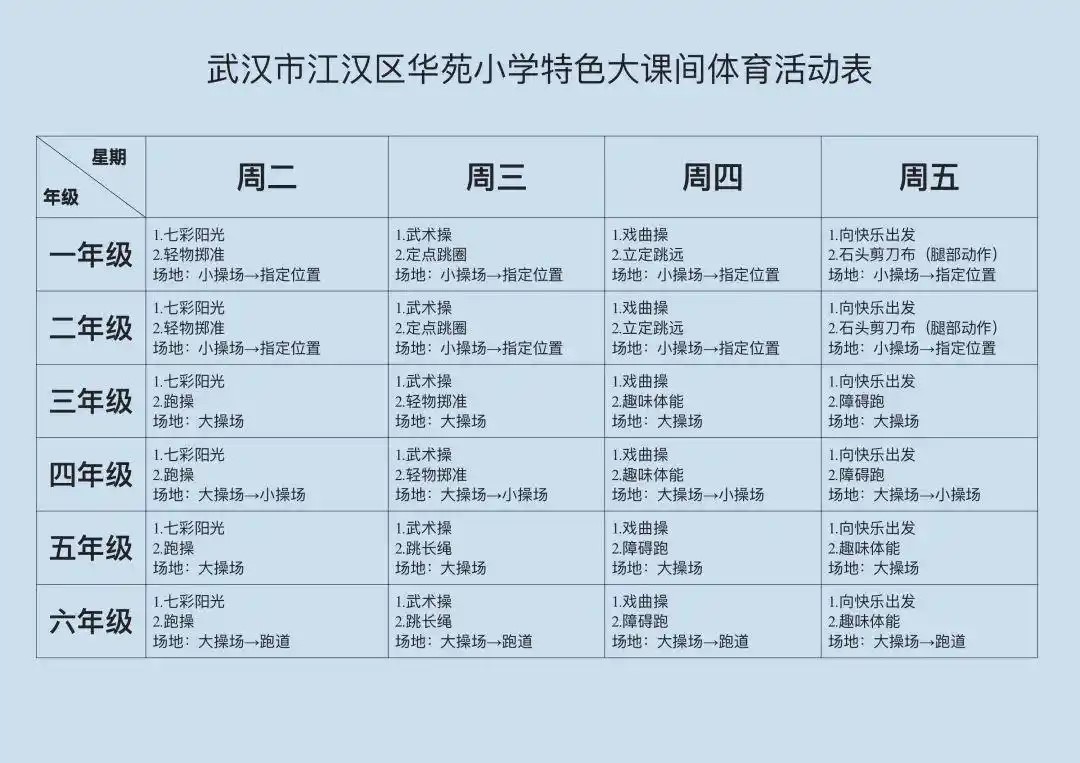

江汉区华苑小学:大课间延长至40分钟,学生每周轮换做四套不同的广播操。学校充分利用校园空间,为28个班级都安排了专属的运动场地和项目,满足不同班级学生的运动需求。

汉口辅仁小学:设计了“晴雨双模式”运动方案。晴天以操场为主体,联动篮球馆、架空层等场地,构建“一核多点”的运动格局;雨天启用地下智慧活动空间,开展室内操、跳绳、体能游戏等活动,解决了不同天气条件下学生的运动问题。

大兴第一实验学校:在上午40分钟大课间的基础上,下午根据各班情况再增加40分钟综合体育活动。上午重点进行体能训练,增强学生体质;下午以班级为单位开展趣味综合体育活动,激发学生运动兴趣。

江夏区藏龙第三小学:上学期就将大课间改为40分钟,每天固定运动项目后,各年级安排特色活动。一年级地面彩绘跳,二年级接力跑,三、四年级运球接力,五、六年级跑操,让不同年龄段的学生都能找到适合自己的运动。

蔡甸区枫树路学校:上学期将大课间延长到40分钟,以往30分钟大课间做完“两操”时间紧张,延长后师生能一起跳啦啦操。学校还通过增加送餐人员、优化送餐流程,压缩午餐时间,为大课间挤出时间。

四、潜在影响

对学生的影响:从短期来看,学生能在课间得到更充分的休息和放松,学习效率有望提高;长期而言,身体素质和综合素质的提升将对学生的未来发展产生积极而深远的影响。

对学校的影响:学校需要重新规划课间活动安排,合理调配师资力量进行组织和管理,同时也对校园设施和场地的使用提出了更高要求。不过,这也为学校开展特色体育教育、打造校园文化提供了契机。

对家长的影响:家长可能会更加关注孩子在大课间的活动情况,担心安全问题的同时,也期待政策能真正助力孩子的成长。学校和家长之间需要加强沟通与合作,共同保障政策的有效实施。