我经常会好奇上帝有没有幽默感。我希望他有,要是他没有,那我可麻烦大了。——Dave Allen

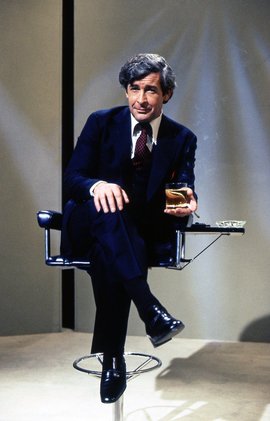

坐在高脚凳上,穿着西服,一手拿烟,一手拿酒,不动声色地讲出令人捧腹大笑的故事,挖掘世界的有趣之处,又揭露它虚伪的一面,这便是Dave Allen最为经典的舞台形象。

Dave Allen于1936年7月6日出生在爱尔兰都柏林的远郊,他是三个儿子中最小的一个。他的父亲是《爱尔兰时报》的执行主编,母亲是名护士,家庭气氛开放宽容。父亲很会讲故事,孩子们在寒夜里最大的乐趣之一就是在篝火旁围坐着听他讲故事。Dave Allen日后成为了一名storyteller型的喜剧演员,或许就是受了父亲的影响。

学校生活对他的影响很大。他上了一所天主教氛围浓厚的学校,就是在这样的学校里,老师们对他拳打脚踢、肆意贬低。幸运的是他足够聪明,他开始质疑起这个专制又虚伪的环境,而报复的机会就在未来等着他。

他12岁时,48岁的父亲去世,家庭陷入窘境。四年后,举家迁至英国。初到英国,他本想追寻父亲的脚步成为一名记者,却受到了打击。于是他去了Butlins度假村打工,成为了一名红衣秀(Red Coat Show)的演员。有天晚上演出,他跑上台去演sketch时,胳膊被拉开幕布的绳子挂住了,结果被绳子拉得做了个空翻接狗啃泥,台上台下和幕后的所有人足足笑了两分钟,人们的笑声让他一时忘记了疼痛。大家都说他得把这变成保留节目,可他再也没能成功复刻。被注意到之后,他开始有了六七分钟的单独表演的机会,他的喜剧才能这才得以施展。哥哥John看过他的表演后,鼓励他走上演艺道路,因为他在舞台表现出的亲和力,让他哪怕在段子不怎么样时也能赢得观众的笑声。于是那个夏天结束后,他决定去工人俱乐部闯一闯,看看能否以喜剧表演为生。头两年过得很困难,但他在慢慢学习,积攒经验。

他在电视上的首次亮相是在1959年BBC的选秀节目《New Faces》上,但这次经历没能成为他的事业的突破口,他依旧跟着俱乐部做着巡演。后来有天他发现经纪人的客户名单上没有人的姓氏以A开头,于是他把姓从Tynan O'Mahony改成了Allen,好能让自己排在所有人前头。

1962年,他与美国歌星Sophie Tucker一起在南非表演。Sophie Tucker建议他去澳大利亚发展,并在他不知情的情况下把他举荐给澳大利亚的经纪人,给他安排了为期八周巡演,以及在《In Melbourne Tonight》节目上的一次亮相表演。节目播出第二天,电视台就收到了一大堆Dave Allen新粉丝们的来信。报纸的批评家也立刻迷上了他,有一位或许道出了Dave事业成功的要点所在:“Dave Allen让人觉得他对他们感兴趣,对很多很多人来说,这比油腔滑调的魅力要重要得多”。

Channel 9对他的印象很深刻,联系他做一档为他量身打造的访谈节目,《Tonight With Dave Allen》。Dave对采访名人明星不感兴趣,节目请来的都是怪人,例如电击果树好促进它生长的人、在找到上帝后到处书写“永恒”的前酒鬼,但他从不取笑他们,而是仿佛置身事外的观察者一样认真倾听。Dave Allen与同样百无禁忌的澳大利亚相性很合,这里的观众们爱他。他在64年结识了暂住在澳大利亚的英国演员Judith Stott,两人相爱并闪婚。尽管事业顺风顺水,他还是选择了与她一起搬回英国。一切又从头开始,他重新做起了小型巡演,还好他被BBC的综艺节目主管Bill Cotton发现并带进了台,成了《The Val Doonican Show》的常驻喜剧演员。虽然每周上镜表演的时间只有五分钟,但他总会成为人们讨论的话题,因为他们从未见过这样的喜剧人。

1967年,ATV给了Dave Allen一档自己的节目,《Tonight With Dave Allen》,与他在澳大利亚的节目同名,节目形式也一样,有嘉宾做客和各种奇妙道具。1969年,想要专注于喜剧的他回到了BBC,主持《Dave Allen Show》,大获成功。随后他受BBC轻娱乐部门的主管的邀约,主持BBC2的一档节目,也就是《Dave Allen at Large》。

节目的制片人Peter Whitmore和Dave Allen以及两位编剧Austin Steele和Peter Vincent决定尝试一种新模式,预先录制sketch,而不是现场演出,Dave则面对观众坐着讲故事。Bill Cotton对此很担心,告诫Whitmore,节目的sketch部分必须在演播室进行,被他无视了。从观众和评论家的反馈来看,这无疑是正确的选择。节目有一大帮编剧写手,不过Dave Allen自己也会参与创作。他经常把想到的点子随手写在没用的信封、账单、收据上,很多内容都来自于对生活的细致观察,因而总能引起观众的共鸣。尽管Dave向来以争议性的笑料闻名,这档节目的第一季却极力避免出现冒犯性的或粗俗的内容,后来随着节目的播出才逐渐变得大胆起来。

当然,说到这里怎么能不提他的宗教笑话呢。他喜欢嘲弄神职人员,喜欢扮演离经叛道的神父。每次节目开宗教的玩笑,总会收到很多投诉信,“垃圾”“可耻”“亵渎”“令人作呕”是高频词汇,但与创纪录的每周1000万的观众相比,这些投诉的数量简直微不足道。也因为他的这些玩笑,在他的家乡,相对保守的爱尔兰,他并不是一个受欢迎的人物,恐怖组织爱尔兰共和军甚至给BBC和他本人寄来了死亡威胁。在第四季第三集的一个sketch里,Dave扮成了教皇,在梵蒂冈的台阶上大跳脱衣舞。在柴郡的诺斯威奇,五百名教区居民签署了一份请愿书,批评节目频繁对教会不敬。一位神父在收到许多教徒和非教徒的投诉后观看了这段节目,并感到“万分惊骇”。后来西北地区20万天主教徒加入了这场联合抵制并要求封杀他。伦敦旗帜晚报联系了梵蒂冈,一位发言人说:“只要这些针对罗马教会的笑话有品位,我们是不反对的。人们对此千万别太过敏感。我们还是倾向于觉得自己有幽默感的。”其实人们误解了他,他很尊重宗教信仰本身,他所厌恶鄙视的是洗脑人们的教会,是教皇神父这样的虚伪的宗教权威。毕竟,一个完全排斥宗教信仰的人,又怎么会以“晚安,愿你的上帝与你同行”作为每期节目的结束语呢?

1979年,《Dave Allen at Large》完结,此后很长一段时间Dave Allen只是偶尔录制个特别集,再没有制作新的系列节目了。

他在喜剧生涯的后期彻底转向了Stand-up Comedy,没有sketch,台下是真实的观众,他的表演风格也发生了变化。他不仅能驾驭全场,更拥有让观众们想要被他喜欢的能力。很多喜剧演员只要有机会就会去看他的表演,他因此得名“喜剧演员中的喜剧演员”。1990年BBC的《Dave Allen》,阔别荧幕四年的他重新出现在了电视上,节目在晚上十点播出,自然面向的是成年观众,可谁也不会想到,一个词再一次把他推上了风口浪尖。

你按时起床,按时去工作,按时打卡上班,按时打卡下班,按时回家,按时吃,按时喝,按时睡觉,按时起床,按时回去工作。你就这么干了四十年,退休了,他们他妈的给了你什么?一座时钟!——Dave Allen

是的,他用了fuck这个词。在他看来,所谓脏话,也不过是一段声音,一串音节,无所谓好坏,说脏话是人的本能。显然,很多人并不同意这种观点,节目还没播完,BBC的总机就要被来投诉的观众打爆了。BBC为他辩护称,这句粗口是有上下文的,更何况这本身是一档深夜节目。风暴持续到下一周,有议员要求就广播电视中的“冒犯性语言”进行议会质询,控诉BBC缺乏管理、品味低下,报界也对Dave此前的所有争议事件大谈特谈。第二天,BBC迫于压力发表了道歉声明。尽管BBC事前知道也默许他这么说,却没能在面对舆论时为他撑腰到底,他对此感到很失望,离开了BBC,并不想再在电视上露面。在三年后的ITV的《Dave Allen》上,再次也是最后一次主持节目的他显得更加愤世嫉俗。1996年,Dave Allen获得英国喜剧奖的终身成就奖。

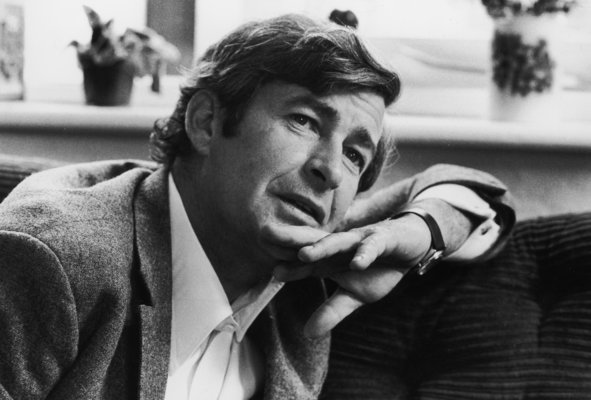

“我是个有幽默感的脾气暴躁的老混球”,他在1998年的一段采访中这样形容自己。但其实私下的他和蔼可亲、热爱生活。他喜欢小孩儿,觉得他们很有趣,会在烛光中给他们讲鬼故事,也会认真地跟他们讨论事情。孩子们也喜欢他、崇拜他,他的孩子们想要成为他。在Maggie Smith儿子的印象中,他总是邋里邋遢的,跟屏幕上那个西装革履的人没有半点相似之处,从没见过他穿西装。他热爱自己的工作,极其喜欢看到观众们笑得前仰后合、笑得抹眼泪,因为他欣赏人、喜欢人,这一切对他来说都美妙无比。也正是这种亲近人、充满激情的性格,让他在纪录片领域也颇有建树。晚年半退休的他醉心艺术,办过慈善画展,偶尔出现在访谈节目里。

2005年3月10日,Dave Allen在睡梦中逝世,享年68岁。

晚安,愿你的上帝与你同行。