2025年4月30日,美国国家科学院(NAS)公布新一届院士名单,中国科学家屠呦呦当选为外籍院士。这是继2015年诺贝尔生理学或医学奖后,屠呦呦再度获得国际顶级科学机构的最高荣誉。作为中国本土首位自然科学类诺贝尔奖得主,她的当选不仅是对其个人成就的肯定,更彰显了中国科学在全球舞台上的深远影响力。

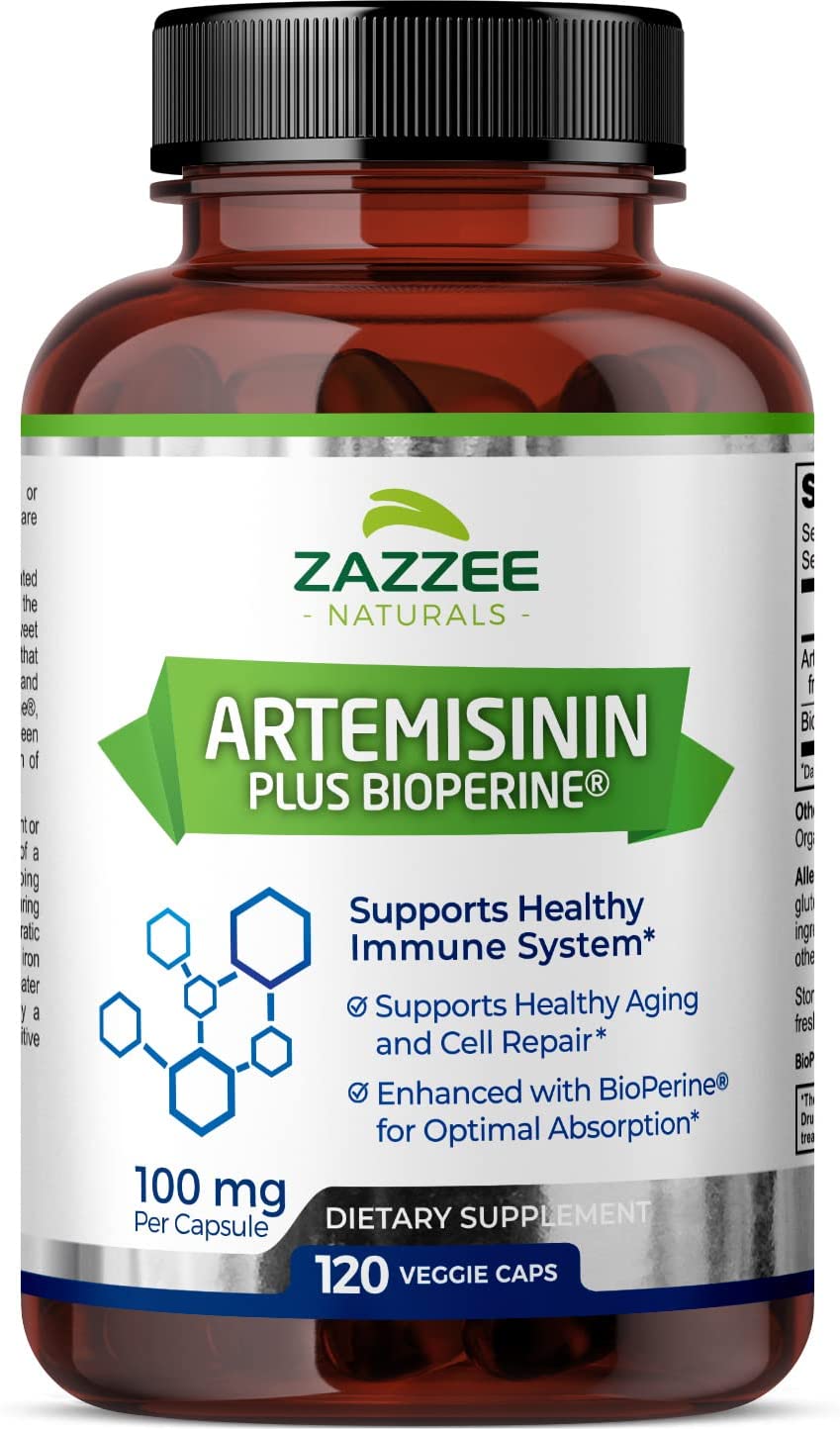

青蒿素:拯救数百万生命的“东方神药”

屠呦呦的科研生涯与青蒿素紧密相连。20世纪70年代,她带领团队从中医药典籍中汲取灵感,成功提取青蒿素,开创了抗疟药物新纪元。这一发现被世界卫生组织列为疟疾一线疗法,全球累计拯救数百万人生命,非洲疟疾致死率因此下降66%,5岁以下儿童死亡率降幅达71%。

尽管青蒿素研发被视为集体攻关成果(“523任务”),但屠呦呦的关键作用逐渐被国际学界认可。2015年,她以85岁高龄成为首位获诺奖的中国本土科学家,打破了华人科学界在生理医学领域的空白。

荣誉与争议:从“编外科学家”到国际顶流

屠呦呦的学术之路充满传奇色彩,却也伴随争议。尽管获得诺贝尔奖、拉斯克奖等国际殊荣,她至今未当选中国科学院院士。分析认为,这与国内院士评选机制偏重基础研究、强调个人学术履历(如论文数量)等因素相关。青蒿素研究的集体属性与早期文献记录的缺失,亦使其个人贡献在评审中面临挑战。

然而,国际科学界对其贡献的认可始终如一。美国国家科学院院士评选以“原创性、持续性和领域影响力”为核心标准,屠呦呦的当选印证了其科研成果的跨时代价值。

美国国家科学院:科学界的“诺奖风向标”

美国国家科学院成立于1863年,是全球最具影响力的科学机构之一。其院士头衔被誉为“美国最高学术荣誉”,现有院士2662人、外籍院士556人,约500人曾获诺贝尔奖。此次新增120名院士和30名外籍院士,屠呦呦是唯一当选的中国籍科学家,其他华人学者包括斯坦福大学教授范汕洄(辐射制冷研究)、哈佛大学教授刘军(统计学)、密歇根州立大学教授刘建国(可持续发展)等。

华人科学家的集体崛起

本次当选的11位华人学者中,8人拥有中国高校本科背景,北京大学与湖南农业大学各贡献2名校友,凸显中国高等教育的国际化人才培养能力。例如:

范汕洄(斯坦福大学):中科大少年班校友,辐射制冷技术先驱,一周内连获美国国家科学院与艺术与科学院“双院士”。

刘建国(密歇根州立大学):湖南农大本科毕业,系统生态学与可持续发展领域权威。

屠呦呦的科学遗产与启示

95岁的屠呦呦仍在青蒿素研究中心担任首席研究员,她的坚守与成就为中国科研工作者树立了标杆。其经历亦引发对科研评价体系的反思:如何平衡集体协作与个人贡献、基础研究与应用价值?美国国家科学院的认可,或为国内科学评价机制提供借鉴。

正如《自然》杂志所言:“屠呦呦的发现,重新定义了传统医学在现代科学中的价值。”她的当选不仅是个人的荣耀,更是中医药走向世界的里程碑。